-

「立春」ってどんなもの?2026年の立春はいつ?|二十四節気の最初の役割、春の始まりの日

立春とは二十四節気の最初の日。立春は節分の翌日にあたり、冬から春へと切り替わる節目の日です。立春にまつわる縁起を担いだ習慣についても紹介していますので、新たなスタートを切る際の参考にしてみて下さい。

立春とは二十四節気の最初の日。立春は節分の翌日にあたり、冬から春へと切り替わる節目の日です。立春にまつわる縁起を担いだ習慣についても紹介していますので、新たなスタートを切る際の参考にしてみて下さい。 -

『KiMiToWa』開発の裏側に迫る! 佐々木優太 × 岩座ブランドディレクター 対談インタビュー

アミナコレクションが展開するブランド「岩座(いわくら)」から新たに『KiMiToWa』の『開運弥栄』シリーズの精油がリリースされました。商品誕生までの経緯やこだわりのポイントなどについて、佐々木優太さんと、監修を依頼した岩座のブランドディレクターとの対談インタビューをお届けします。

アミナコレクションが展開するブランド「岩座(いわくら)」から新たに『KiMiToWa』の『開運弥栄』シリーズの精油がリリースされました。商品誕生までの経緯やこだわりのポイントなどについて、佐々木優太さんと、監修を依頼した岩座のブランドディレクターとの対談インタビューをお届けします。 -

和風月名「如月」とは何月のこと?旧暦で「如月」と呼ばれていた由来や意味などについて解説!

日本には旧暦で使われていた各月の呼び名「和風月名」。その1つに「如月」という呼び名がありますが、何月のことかご存じでしょうか。「如月」が何月なのか、名前の由来や別名などについて詳しく解説していきます。

日本には旧暦で使われていた各月の呼び名「和風月名」。その1つに「如月」という呼び名がありますが、何月のことかご存じでしょうか。「如月」が何月なのか、名前の由来や別名などについて詳しく解説していきます。 -

和柄の麻の葉模様は縁起が良い!魔除けとしても使われる麻の葉模様の意味を詳しく解説

吉兆模様の一つとしても用いられる麻の葉模様は縁起が良く、厄除け効果もあるものとして広く知られています。本文では魔除けの由来となった麻にまつわる逸話、歴史や意味について解説すると共に、和柄の定番である麻の葉模様の種類についてもまとめています。

吉兆模様の一つとしても用いられる麻の葉模様は縁起が良く、厄除け効果もあるものとして広く知られています。本文では魔除けの由来となった麻にまつわる逸話、歴史や意味について解説すると共に、和柄の定番である麻の葉模様の種類についてもまとめています。 -

2月の誕生石|魅力向上の石として人気のアメジスト(紫水晶)の効果や豆知識、浄化方法を解説

2月の誕生石として知られるアメジストの効果や魅力について詳しく解説しています。天然石としてはもちろん、高品質のものは宝石として愛されているアメジストの石言葉や効果は恋愛運に関するものばかりではありません。真のアメジストパワーを知り、開運していきましょう。

2月の誕生石として知られるアメジストの効果や魅力について詳しく解説しています。天然石としてはもちろん、高品質のものは宝石として愛されているアメジストの石言葉や効果は恋愛運に関するものばかりではありません。真のアメジストパワーを知り、開運していきましょう。 -

和風月名の「睦月」とは旧暦の何月?「睦月」という呼び名が付けられた由来や意味などについて解説!

日本の旧暦で使われていた月の呼び方「和風月名」中の1つ「睦月」とは何月のことなのでしょうか。「睦月」に当てはまる月と合わせて、この呼び方の意味や由来などについて解説していきましょう。

日本の旧暦で使われていた月の呼び方「和風月名」中の1つ「睦月」とは何月のことなのでしょうか。「睦月」に当てはまる月と合わせて、この呼び方の意味や由来などについて解説していきましょう。 -

【2026年】最強の開運日を一挙紹介!一粒万倍日と天赦日が重なる縁起の良い日|開運日の種類と開運日ランキングをチェック!

古くから言い伝えられる一粒万倍日・天赦日などの「開運日」。いくつかが重なると、何かを始めるには最高の日取りとなります。2026年のカレンダーを見て、開運日をチェックしましょう。それから、開運のためのおすすめアイテムも知っておきましょう。

古くから言い伝えられる一粒万倍日・天赦日などの「開運日」。いくつかが重なると、何かを始めるには最高の日取りとなります。2026年のカレンダーを見て、開運日をチェックしましょう。それから、開運のためのおすすめアイテムも知っておきましょう。 -

太陽を司る最高神天照大御神(アマテラスオオミカミ)! 天岩戸神話が伝えるその力とは?【日本の神さま】

この国において特別な存在である天照大御神(アマテラスオオミカミ)。八百万の神々の中で、最も尊いとされる神様です。伊勢神宮に祀られ、天皇の祖神また日本の総氏神ともされています。そして、古から伝わる天岩戸神話などでは、太陽そのもの、そして神々の世界を統べる最高神として、その特別な力が語られています。

この国において特別な存在である天照大御神(アマテラスオオミカミ)。八百万の神々の中で、最も尊いとされる神様です。伊勢神宮に祀られ、天皇の祖神また日本の総氏神ともされています。そして、古から伝わる天岩戸神話などでは、太陽そのもの、そして神々の世界を統べる最高神として、その特別な力が語られています。 -

神さまの乗り物「神馬(しんめ)」とは?| 2026年午年こそ訪れたい神馬のいる神社も紹介!神社に馬がいる意味や由来

来たる2026年は「午年(うまどし)」。神社に奉納されている「神馬」って何?午年に参拝したい「馬にまつわる神社」や「神馬や馬のいる神社」訪問のための完全ガイドつき。

来たる2026年は「午年(うまどし)」。神社に奉納されている「神馬」って何?午年に参拝したい「馬にまつわる神社」や「神馬や馬のいる神社」訪問のための完全ガイドつき。 -

2026年は午年!午年の性格や傾向、相性のいい干支を解説

2026年は午年(うまどし)。午年の性格や傾向、相性のいい干支とは。男女別の特徴や午年にまつわる気になるウワサなどをわかりやすく解説。

2026年は午年(うまどし)。午年の性格や傾向、相性のいい干支とは。男女別の特徴や午年にまつわる気になるウワサなどをわかりやすく解説。 -

2026年の午年(丙午)はどんな年?気力が高まるパワフルな年!午年の意味や由来を紹介

2026年の午年は「丙午(ひのえうま)」に当たる年。「丙午」はエネルギーが高まる年といわれ、開運を引き寄せる素敵な意味や特徴がある干支とされています。来る2026年はどんなよい年になるのか、詳しく解説していきます。

2026年の午年は「丙午(ひのえうま)」に当たる年。「丙午」はエネルギーが高まる年といわれ、開運を引き寄せる素敵な意味や特徴がある干支とされています。来る2026年はどんなよい年になるのか、詳しく解説していきます。 -

和風月名「師走」とは何月のこと?「師走」と呼ばれるようになった由来や別名を紹介

日本でかつて使われていた月の呼び方「和風月名」で「師走」とは何月のことでしょうか?正解は旧暦の12月のことなのですが、なぜ12月のことを「師走」と呼ぶようになったのか、その由来や別名などについて紹介します。

日本でかつて使われていた月の呼び方「和風月名」で「師走」とは何月のことでしょうか?正解は旧暦の12月のことなのですが、なぜ12月のことを「師走」と呼ぶようになったのか、その由来や別名などについて紹介します。 -

厄年でも良いことを呼び寄せる方法は?ポジティブに過ごせる心がまえなどを徹底解説

厄年でも「良いことばかり」起きる人も多い? 不安を手放して運気を上げるコツを解説。厄年をポジティブに過ごす方法や、幸運を呼ぶ習慣・お守りアイテムもご紹介します。

厄年でも「良いことばかり」起きる人も多い? 不安を手放して運気を上げるコツを解説。厄年をポジティブに過ごす方法や、幸運を呼ぶ習慣・お守りアイテムもご紹介します。 -

デンバー出張記!岩座店長が買い付けた原石の魅力も紹介!

「世界三大天然石見本市」の中の一つ、アメリカデンバーでの仕入れの様子を岩座名古屋店のカワラダ店長がレポートします。今回仕入れた原石の見どころをしっかり語ってくれますので、原石好きな方も要チェックです!

「世界三大天然石見本市」の中の一つ、アメリカデンバーでの仕入れの様子を岩座名古屋店のカワラダ店長がレポートします。今回仕入れた原石の見どころをしっかり語ってくれますので、原石好きな方も要チェックです! -

【男女別 早見表付き】2026年の厄年は?厄除けの方法ややってはいけないこともご紹介

日本には、厄年を迎えると神社お寺で厄除け祈願を受ける風習がありますが、厄年とはいつなのでしょうか。男性女性それぞれの厄年の年齢と2026年の厄年を早見表にして詳しく解説していきます。

日本には、厄年を迎えると神社お寺で厄除け祈願を受ける風習がありますが、厄年とはいつなのでしょうか。男性女性それぞれの厄年の年齢と2026年の厄年を早見表にして詳しく解説していきます。 -

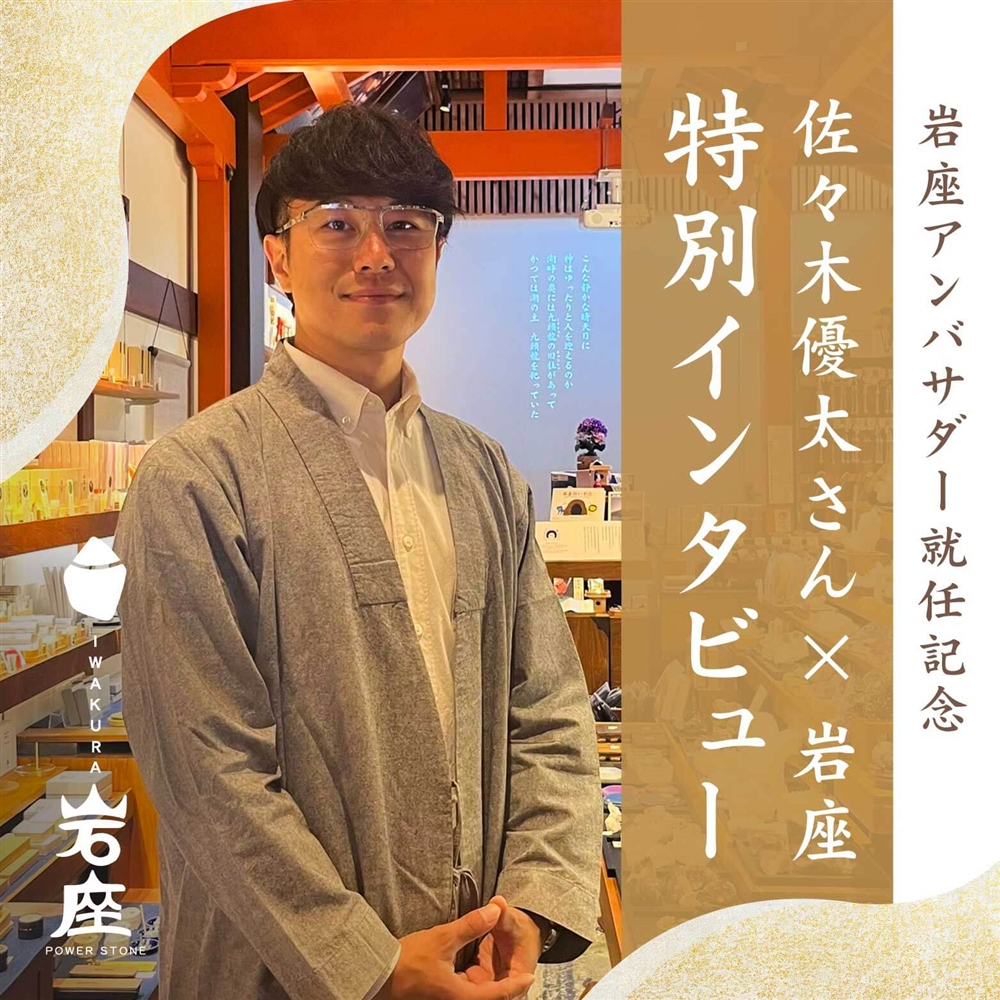

神社ソムリエ/現代の御師、佐々木優太さんに特別インタビュー|岩座アンバサダー就任記念

この度、「岩座(いわくら)」の公式アンバサダーにご就任された「神社ソムリエ/現代の御師」こと佐々木優太さんに、アミナコレクションのスタッフが直接インタビュー!「参拝時におすすめする事」や、「一番好きな神社を選ぶなら」など気になる質問にも沢山答えていただきました。神社初心者でも参拝に行きたくなるお話が盛りだくさんです。

この度、「岩座(いわくら)」の公式アンバサダーにご就任された「神社ソムリエ/現代の御師」こと佐々木優太さんに、アミナコレクションのスタッフが直接インタビュー!「参拝時におすすめする事」や、「一番好きな神社を選ぶなら」など気になる質問にも沢山答えていただきました。神社初心者でも参拝に行きたくなるお話が盛りだくさんです。 -

稲荷神と狐の関係とは?ご利益の種類や神社との違いを解説!

稲荷神社の狐と神様はどんな関係かご存じですか?稲荷神社に祀られている神様は五穀豊穣の神。全国に稲荷神社がある理由や、なぜ神の使いに狐が選ばれたのか、そして境内の狛狐がくわえている有難いモチーフなども解説。稲荷神社へ参拝に行くのにおすすめな「初午の日」についてもご紹介します!

稲荷神社の狐と神様はどんな関係かご存じですか?稲荷神社に祀られている神様は五穀豊穣の神。全国に稲荷神社がある理由や、なぜ神の使いに狐が選ばれたのか、そして境内の狛狐がくわえている有難いモチーフなども解説。稲荷神社へ参拝に行くのにおすすめな「初午の日」についてもご紹介します! -

日本の美しい工芸、組紐とは?種類や歴史、現代にいたるまでの魅力をご紹介

和装小物や装飾品として長く親しまれてきた組紐は、和装離れした現代においても、その美しさと機能性で日本の工芸品として存在しています。伝統をつなぐ組紐の美しさをご紹介します。

和装小物や装飾品として長く親しまれてきた組紐は、和装離れした現代においても、その美しさと機能性で日本の工芸品として存在しています。伝統をつなぐ組紐の美しさをご紹介します。 -

岩座出張記|天然石の見本市!フランスサンマリーへ

「世界三大天然石見本市」と呼ばれる大きなイベントの中の一つ、フランス・アルザス地方・サントマリーオーミーヌで行われる展示会に向かいます。

「世界三大天然石見本市」と呼ばれる大きなイベントの中の一つ、フランス・アルザス地方・サントマリーオーミーヌで行われる展示会に向かいます。

原石仕入のベテラン、スズキがフランスのグルメと共に現地仕入の様子をレポート。 -

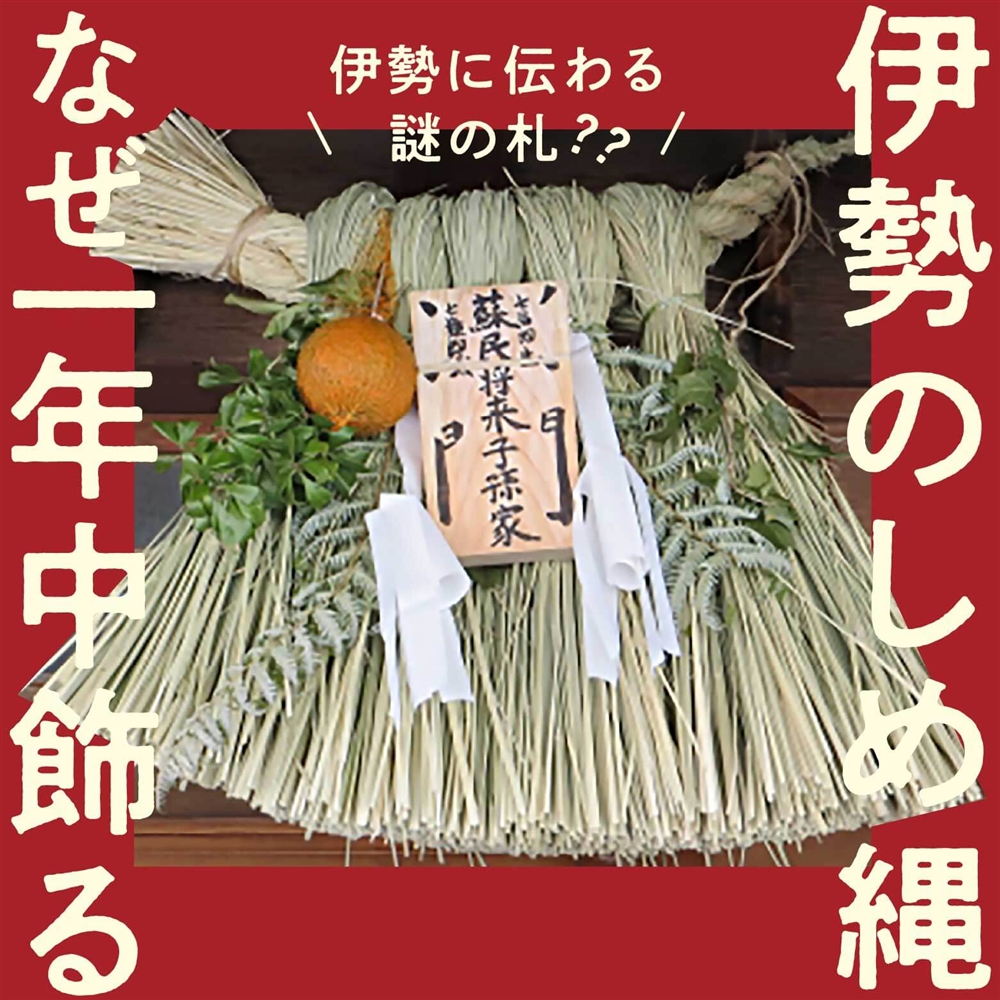

伊勢のしめ縄は一年中飾る?伊勢ならではの風習を徹底解説!

伊勢ではしめ縄を一年中玄関に飾ります。伊勢のしめ縄は木札のついた独特の形をしており、正月の縁起物として飾る一般的なしめ飾りとは異なる部分が多いです。伊勢特有のしめ縄の風習について詳しく解説します。

伊勢ではしめ縄を一年中玄関に飾ります。伊勢のしめ縄は木札のついた独特の形をしており、正月の縁起物として飾る一般的なしめ飾りとは異なる部分が多いです。伊勢特有のしめ縄の風習について詳しく解説します。 -

豊受大御神(トヨウケノオオミカミ)は神様のお食事担当?伊勢神宮外宮に鎮まる由来とは 【日本の神さま】

伊勢神宮、外宮に祀られる豊受大御神。天照大御神のお食事を司る神様です。また、衣食住やあらゆる産業の守り神、つまり私たちの暮らしの礎を支える神様でもあるのは、ご存知ですか?外宮に鎮まった背景や、その外宮で古来より一日も途切れることなく執り行われている大切なお祭りについても詳しく紹介します。

伊勢神宮、外宮に祀られる豊受大御神。天照大御神のお食事を司る神様です。また、衣食住やあらゆる産業の守り神、つまり私たちの暮らしの礎を支える神様でもあるのは、ご存知ですか?外宮に鎮まった背景や、その外宮で古来より一日も途切れることなく執り行われている大切なお祭りについても詳しく紹介します。 -

和風月名「霜月」って何月のこと?霜月と呼ばれるようになった由来とは

「和風月名」で「霜月」と呼ばれる月は何月のことかご存じですか?その答えは旧暦の11月です。11月が霜月と呼ばれるようになった由来や別名、霜月に行われる行事などについて紹介します。

「和風月名」で「霜月」と呼ばれる月は何月のことかご存じですか?その答えは旧暦の11月です。11月が霜月と呼ばれるようになった由来や別名、霜月に行われる行事などについて紹介します。 -

七五三は何をするもの?準備する物や年齢の意味を解説!

「七五三」はお子さまにとっても親御さんにとっても大切な行事。その歴史を知って、お祝いの方法や参拝の流れ、準備するものなど、七五三に関する疑問を解説していきましょう。

「七五三」はお子さまにとっても親御さんにとっても大切な行事。その歴史を知って、お祝いの方法や参拝の流れ、準備するものなど、七五三に関する疑問を解説していきましょう。 -

神棚の処分はどうやってするの?方法・費用の目安と注意点をやさしく解説

家庭を見守ってきた大事な存在「神棚」の処分をどのように行えばよいのか、不安な方も多いのではないでしょうか。ご祈祷やお焚き上げ、どんど焼きなど多様な方法があります。費用相場と避けたいタブーや注意点を知り、感謝を込めて神棚を手放しましょう。

家庭を見守ってきた大事な存在「神棚」の処分をどのように行えばよいのか、不安な方も多いのではないでしょうか。ご祈祷やお焚き上げ、どんど焼きなど多様な方法があります。費用相場と避けたいタブーや注意点を知り、感謝を込めて神棚を手放しましょう。 -

神無月は神在月?出雲に行かない神様がいるって本当?神々はなぜ出雲大社に集うのか

旧暦10月、神無月。この月は、出雲に日本全国から八百万の神様が集まることで知られています。出雲では、この月を神在月(かみありづき)と呼ぶのだそうです。そして、あまり知られていませんが、出雲には出掛けず、それぞれの地を守ってくださる留守神様もいます。神無月の名の由来や、神々が出雲に集まる理由など、神無月にまつわる興味深いお話を紹介します。

旧暦10月、神無月。この月は、出雲に日本全国から八百万の神様が集まることで知られています。出雲では、この月を神在月(かみありづき)と呼ぶのだそうです。そして、あまり知られていませんが、出雲には出掛けず、それぞれの地を守ってくださる留守神様もいます。神無月の名の由来や、神々が出雲に集まる理由など、神無月にまつわる興味深いお話を紹介します。 -

月の石セレナイトの効果とは?人気パワーストーンの豆知識や浄化方法を解説

浄化の石として人気のパワーストーン「セレナイト」。優しい光が特徴的な石ですが、どのように生まれ、どんな効果があるのでしょうか。セレナイトのお手入れ方法やおすすめアイテムも紹介していますので、月のような優しい光を放つ「セレナイト」で癒やされたい方は必見です。

浄化の石として人気のパワーストーン「セレナイト」。優しい光が特徴的な石ですが、どのように生まれ、どんな効果があるのでしょうか。セレナイトのお手入れ方法やおすすめアイテムも紹介していますので、月のような優しい光を放つ「セレナイト」で癒やされたい方は必見です。 -

菊理媛神(ククリヒメ)は縁結びの神様?記されなかった言葉とは【日本の神さま】

縁結びの神様として広く信仰される菊理媛神(ククリヒメ)。縁を括る(くくる)、結ぶことが、その名とご神徳の由来といわれます。ただ、日本神話の中でその名が記されているのは『日本書紀』の一書だけ、しかも登場するのはほんの一場面。なぜか深く印象に残る女神、ククリヒメの謎に迫ります。

縁結びの神様として広く信仰される菊理媛神(ククリヒメ)。縁を括る(くくる)、結ぶことが、その名とご神徳の由来といわれます。ただ、日本神話の中でその名が記されているのは『日本書紀』の一書だけ、しかも登場するのはほんの一場面。なぜか深く印象に残る女神、ククリヒメの謎に迫ります。 -

長月とは?秋の訪れを感じさせる9月|なぜ日本では長月と呼ぶようになったか

四季の中で秋の訪れを感じさせる9月。旧暦の和風月名でよく呼ばれる長月とはどんな月であるか名前の由来や行事、誕生石とともにお伝えします。また、旧暦と現在の暦との違いや名称に対する様々な説も解説していきます。

四季の中で秋の訪れを感じさせる9月。旧暦の和風月名でよく呼ばれる長月とはどんな月であるか名前の由来や行事、誕生石とともにお伝えします。また、旧暦と現在の暦との違いや名称に対する様々な説も解説していきます。 -

シトリン【11月の誕生石・パワーストーン】に秘められた意味とは?太陽のように輝く石の効果

シトリンは古くからパワーストーンや誕生石として人気のある水晶の一種。石の特徴や効果などを解説します。おすすめのアイテムなどもあわせて紹介。

シトリンは古くからパワーストーンや誕生石として人気のある水晶の一種。石の特徴や効果などを解説します。おすすめのアイテムなどもあわせて紹介。 -

ひょうたんが縁起物とされる由来は?お守りに込められた意味や歴史を解説

瓢箪(ひょうたん)は、独特な形や用途、性質から縁起が良いアイテムとして古来より人々に愛されてきました。無病息災や商売繁盛のお守り、魔よけなどひょうたんにはさまざまな縁起があるとされています。なぜそういった縁起があるのかをご紹介していきます!

瓢箪(ひょうたん)は、独特な形や用途、性質から縁起が良いアイテムとして古来より人々に愛されてきました。無病息災や商売繁盛のお守り、魔よけなどひょうたんにはさまざまな縁起があるとされています。なぜそういった縁起があるのかをご紹介していきます! -

天道虫は聖母マリアの鳥?世界の幸せの象徴をエピソードと共に紹介

四葉のクローバーやテントウ虫など、世界には幸せの象徴と言われるものがたくさんあります。ですが、どうして幸運を意味するのかは知らない人も多いのでは?このコラムではさまざまな幸せの象徴を由来とともにご紹介します。ぜひ一緒に幸運を掴み取りましょう!

四葉のクローバーやテントウ虫など、世界には幸せの象徴と言われるものがたくさんあります。ですが、どうして幸運を意味するのかは知らない人も多いのでは?このコラムではさまざまな幸せの象徴を由来とともにご紹介します。ぜひ一緒に幸運を掴み取りましょう! -

神社参拝 の基本的な作法とは? 気持ちよくお参りするためのマナーを解説

初詣や七五三など、人生の節目で訪れることの多い神社。毎年初詣には行くけれど、神社での作法ってどんなこと?という方も多いのではないでしょうか。神様の前で感謝の気持ちや願いをお伝えするときは、できるだけ丁寧に、気持ちよく行いたいもの。心静かに参拝できるよう、基本の作法やちょっとしたマナーも紹介します。

初詣や七五三など、人生の節目で訪れることの多い神社。毎年初詣には行くけれど、神社での作法ってどんなこと?という方も多いのではないでしょうか。神様の前で感謝の気持ちや願いをお伝えするときは、できるだけ丁寧に、気持ちよく行いたいもの。心静かに参拝できるよう、基本の作法やちょっとしたマナーも紹介します。 -

8月の誕生石として知られる太陽の石「ペリドット」の意味やパワーストーンとしての効果とは?

8月の誕生石として知られるペリドットのパワーストーンとしての効果や意味、「太陽の石」と呼ばれる理由などについて詳しく解説しています。日常的にペリドットを装いたい方に向けたおすすめアイテムについても紹介しているので、ペリドットのアイテムを探している方は必見です。

8月の誕生石として知られるペリドットのパワーストーンとしての効果や意味、「太陽の石」と呼ばれる理由などについて詳しく解説しています。日常的にペリドットを装いたい方に向けたおすすめアイテムについても紹介しているので、ペリドットのアイテムを探している方は必見です。 -

海を司るワタツミとは? 海神の物語が伝える大切な意味【日本の神さま】

広大な海を司る神様として知られるワタツミ。このワタツミとは、どんな意味を持つのでしょう。じつはよくわかっていないことも多いこの神様。日本神話には「ワタツミ」と付く名の神様が複数登場しており、表記もさまざま。それぞれの関係性もはっきりとはわかりません。物語を読み解きながら、日本全国、多くの神社で祀られているワタツミについて解説します。

広大な海を司る神様として知られるワタツミ。このワタツミとは、どんな意味を持つのでしょう。じつはよくわかっていないことも多いこの神様。日本神話には「ワタツミ」と付く名の神様が複数登場しており、表記もさまざま。それぞれの関係性もはっきりとはわかりません。物語を読み解きながら、日本全国、多くの神社で祀られているワタツミについて解説します。 -

香木の種類と特徴を解説!香木の生まれ方は?どんな香りなの?

香木の種類と特徴を詳しく解説。沈香や伽羅など希少な香木の香りや五味、産地について紹介。日本の香道文化とともに育まれた香木の魅力を探ります。

香木の種類と特徴を詳しく解説。沈香や伽羅など希少な香木の香りや五味、産地について紹介。日本の香道文化とともに育まれた香木の魅力を探ります。 -

神社参拝に相応しい服装とは?正しい服装のマナーや注意点などを紹介!

神社に参拝する際の服装で悩むことはありませんか?神社では参拝方法など独自のマナーがあるためどんな服を着ればいいのか迷うことがあると思いますが、服装の正しいマナーやお参りする時の注意点などについて解説するので参考にしてみてください。

神社に参拝する際の服装で悩むことはありませんか?神社では参拝方法など独自のマナーがあるためどんな服を着ればいいのか迷うことがあると思いますが、服装の正しいマナーやお参りする時の注意点などについて解説するので参考にしてみてください。 -

ラピスラズリの石言葉や意味を解説!開運効果があるって本当?ラピスラズリの手入れ方法も紹介

開運効果が期待できるパワーストーンの中でも知性や問題解決に特化した効果を持つといわれる「ラピスラズリ」について、石言葉や効果、名前の由来と歴史などを詳しく解説します。

開運効果が期待できるパワーストーンの中でも知性や問題解決に特化した効果を持つといわれる「ラピスラズリ」について、石言葉や効果、名前の由来と歴史などを詳しく解説します。 -

八咫烏(ヤタガラス)は何の神様?サッカーのシンボルにも起用されている意味やご利益、スピリチュアルな由来も紹介

八咫烏(やたがらす)は、日本神話に登場する3本足の烏。導くものとして昔から信仰されてきた理由や、スピリチュアル的な意味もご紹介。日本のサッカーのシンボルマークにも起用されている由来も合わせて解説します。

八咫烏(やたがらす)は、日本神話に登場する3本足の烏。導くものとして昔から信仰されてきた理由や、スピリチュアル的な意味もご紹介。日本のサッカーのシンボルマークにも起用されている由来も合わせて解説します。

また、カラスといえば縁起が悪いイメージがありますが、実は古来から幸運の象徴とされてきたのをご存じでしょうか。 -

「組紐」の魅力と伝統の未来について。昇苑くみひも様へインタビュー

「組紐(くみひも)」を現代に伝える昇苑くみひも様が語る、組紐の魅力と現代につなぐ挑戦とは。岩座スタッフが直接インタビューしました。

「組紐(くみひも)」を現代に伝える昇苑くみひも様が語る、組紐の魅力と現代につなぐ挑戦とは。岩座スタッフが直接インタビューしました。 -

夏越の大祓とは?日本古来の「祓」がもつ意味とその由来

6月になると、神社に設えられる大きな輪。見たことがある方も多いのではないでしょうか?これは、茅の輪。毎年6月30日、この茅の輪をくぐり心身の罪やケガレを落とす、夏越の大祓が行われます。夏越の大祓は、いつから始まり、どんな意味を持つのでしょうか。この古来の習わしを今の暮らしに取り入れる方法も紹介します。

6月になると、神社に設えられる大きな輪。見たことがある方も多いのではないでしょうか?これは、茅の輪。毎年6月30日、この茅の輪をくぐり心身の罪やケガレを落とす、夏越の大祓が行われます。夏越の大祓は、いつから始まり、どんな意味を持つのでしょうか。この古来の習わしを今の暮らしに取り入れる方法も紹介します。