人気のキーワード

★隙間時間にコラムを読むならアプリがオススメ★

学生時代、漢字テストは得意でしたか? テストのたびに、憂鬱な気分になっていた方もいるかもしれませんね。そんな方もご安心ください!今回のクイズは、ビジネスの頻出用語や食べ物の名前など、身近な難読漢字だけを出題しています。脳トレとして、話題づくりとして、ごゆるりとお楽しみください♪

第一章では漢字の歴史などをお伝えしますので、クイズだけやりたい!という人は目次から飛んでくださいね♪

漢字クイズの前に、漢字についての基礎知識をおさらいしましょう。ポイントを押さえておくと、クイズに正解しやすくなるかもしれませんよ。

漢字は紀元前1500年頃、古代中国で作られたといわれています。現在確認できるもっとも古い漢字は、「甲骨文字」という動物の甲羅や肩甲骨に刻まれた文字群です。それでも漢字の誕生から300年後、殷(いん)の時代のものであり、世界で最初の漢字は何か、どのような発達を遂げて甲骨文字となったのかなどはわかっていません。甲骨文字のあとも幾度かモデルチェンジが行われて、現在の漢字の形となりました。

漢字が日本に入ってきたのは、4~5世紀ごろです。ただし中国人と交流する都合上、1世紀には漢字の存在を知っていたのでは?と考えられています。日本最古の漢字資料は、埼玉県で出土した「稲荷山古墳鉄剣銘」です。471年のものとされ、「獲加多支鹵大王(ワカタケル大王)」などの文字が彫られています。伝来当初は漢字の読み書きができる人は限られていましたが、経典などを読むために、漢字のスキルは欠かせないものとなりました。やがて日本中に広まり、漢字をもとにして平仮名・カタカナが誕生します。

漢字を使用する地域のことを「漢字文化圏」といい、中国と日本以外に、台湾・韓国・北朝鮮・ベトナムが該当します。しかし韓国ではハングル文字が主流であるように、漢字表記が衰退している地域も少なくありません。中国の漢字には簡体字と繁体字があり、中国国内でも地域によって漢字の形が異なっています。

漢字には、さまざまな分け方があり、それぞれに種類があります。おもな分け方と種類は、次のとおりです。

それでは、漢字クイズの時間です!ビジネス書類やメール、きちんと読めていますか? ビジネスで使用場面の多い難読漢字を、クイズ形式でご紹介します。

「げっきょく」と読みたくなりますが、月極は「つきぎめ」と読み、月単位での契約のことです。極には、現在よく使われる「きわみ」のほかに、「契約」の意味もあります。

代替案を「だいがえあん」、代替機を「だいがえき」と読んでいませんか?正解は「だいたい」です。おなじ「○+替」でも「両替」はりょうがえなので、紛らわしいですよね。

漢字も意味も難しい「稟議」の読みは、「りんぎ」です。「稟」の本来の読みは「ヒン」ですが、稟議と書いた場合は「りんぎ」となります。ややこしいですね。意味は、会社・官庁などで、会議を開催する手数を省くため、担当者が案を作成して関係者に回し、承認を求めること。

一見難しく感じますが、漢字の右側に注目してください。「歯」の右側に、組織の「組」の右側と、人名によく使われる「吾」がついていますよね。齟齬の読み方は、「そご」。漢字の一部に注目すると、読める難読漢字もあります。意見や事柄が、くいちがって、合わないことやくいちがうことを意味します。

日本で作られた国字には、頓智の利いた漢字がたくさん。いくつ読めますか?

人の弟と書いて、「おもかげ」です。友人の兄弟を見て、「友人に似てるな~。おもかげがあるな~」と思ったこと、ありませんか?

「遖」はあっぱれと読みます。一般的には天晴れと書きますが、「晴れている方角=お日さまのある南」ということで、遖が作られました。

この漢字の読みは「くたびれ」。萙を上下に分解すると、「草」と「枕」になりますよね。草を枕にして眠るほど疲れている、ということです。

犬が3つで「つむじかぜ」と読みます。意味は、「速く走る」「犬がたくさん走る」です。つむじかぜを巻き起こすほど走る犬、想像するとかわいらしいですね。

「書」が囲まれているこの漢字は、「としょかん」。日本で中国人が作った漢字であるため、厳密には国字かどうか判断が難しいそうです。

今回は世界の漢字がテーマなので、日本ではあまり使われない、意味が面白い漢字もご紹介します。

日本では裴徊(はいかい・徘徊と同じ)でしか使いませんが、中国では姓にも使用されています。意味は「ぶらぶら歩き回る」と「衣服の裾が長い」。このシチュエーションに漢字を与えたセンスに脱帽です。

「鼻声で話す」という意味。体調が悪いときでも、一文字で表せるから助かります。

足の短い犬・首の短い犬を意味します。使い道が限られすぎていて面白いですよね。

次の漢字クイズは、陸上で生活する動物の名前です!

懶には「おこたる」「ものぐさ」という意味があります。樹でなまける動物ということで、ナマケモノです。

駝は「袋状のこぶがある馬」という意味。こぶといえば、ラクダですよね。中国語でラクダを表す「駱駝」が日本に流入し、現在も使用されているのだそう。

ラクダに羊毛が生えている様子を想像してみてください。ふわふわの毛が生えた、ラクダのような動物…。正解は「アルパカ」です。

先ほどご紹介した「猋」のほかにも、動物が3つ、4つと組み合わさってできた漢字はたくさんあります。

馬が2つの「騳」は馬が走るという意味。

馬が3頭になるとややこしく、馬が横一列の「𩧢」は馬を走らせることを表します。

一頭だけ上になる「驫」はたくさんの馬が走るさまという意味です。

一方、羊が3つの「羴」の意味は、羊の生肉のにおい。急に肉になってしまってビックリします。

鹿が3つの「麤」にいたっては、荒々しい・玄米などの意味を持つそうです。鹿は関係ないのですね。

海で暮らす生き物の漢字表記のなかから、水族館の人気者をクイズにしました。

豹はネコ科のヒョウ。海のヒョウで「アザラシ」と読みます。日本で大人気のゴマフアザラシの漢字表記は、胡麻斑海豹です。

驢はロバを意味します。海のロバは「アシカ」。アシカは葦鹿とも書きますが、こちらは当て字ですね。

狗はイヌ、とくに小さいイヌを指します。海のイヌは「オットセイ」。当て字で「膃肭臍」とも書きます。

海のゾウは「セイウチ」。体が大きくて、ゾウのような迫力がありますよね。「海馬」とも書きますが、海馬は「トド」と読むことも。

ヒョウ、ロバ、イヌ、ゾウときたらネコは…!?と、ネコ好きの方であれば思いますよね。海猫はシンプルにウミネコと読み、鳥の仲間です。ちょっぴりひっかけ問題でした笑

世界各地に生息する、驚くほど美しい羽根を持った鳥たち。「色」が入っている鳥の名前、いくつ読めますか?

ヒスイと読みたくなりますが、鳥の名前では「カワセミ」と読みます。「翡翠」はもともとかわせみの中国名です。宝石の翡翠は、かわせみのような美しさが名前の由来だそうです。

紅色の鶴と書いて、フラミンゴ。色と姿を想像すると、すぐにわかりますよね。

黄色と青色で、名前が「背(せ)」から始まる鳥といえば…?そう、セキセイインコです。

翻訳はなかなか難しいものですよね。誤訳などにより意味が変わってしまった魚の漢字を集めました。

まずは簡単なものから。お寿司の定番「マグロ」です。ただし中国ではマグロではなく、チョウザメを表します。

魚へんに単純の「単」の旧字体で、「ウツボ」です。本来は「タウナギ」を表します。

「鱶」はフカと読み、日本では大型のサメの俗称として使われています。しかし本来は「干物」を表す漢字なのだとか。

世界中には、おいしいものがたくさん。難しい漢字表記もたくさんあります。

使われている漢字は簡単なのに、まったく見当がつきませんよね。シンプルに「くだものとけいそう」と読み、パッションフルーツの和名です。パッションフルーツの花が時計のように見えることから、この漢字になりました。

果物からもう1問。正解は「かんしょう」で、バナナの漢名です。甘い芭蕉なので、甘蕉と書きます。

牛酪の読みは「ぎゅうらく」で、バターのこと。マーガリンは「人造牛酪」と書きます。中国では、バターは「黄油」、マーガリンは「人造黄油」だそうです。黄色い油、わかりやすいですね。

牛酪によく似ていますが、こちらは「かんらく」と読み、チーズのことです。牛酪・乾酪の両方に使われている「酪」は、牛などの乳から作った飲料を意味します。

漢字を使用しない国の名前も、漢字で表すことができます。最後に、漢字表記が長い国名をクイズにしてご紹介します。

2文字目の「斯」は瓦斯(ガス)のように、「ス」と読むことがあります。そのあとの3文字を丁寧に読んでいくと…、中米の国「コスタリカ」です。最初の「哥」は日本では見かけない漢字ですが、歌・兄という意味があり、「カ」と読みます。

漢字の組み合わせが、コスタリカと少し似ていますよね。こちらも一文字一文字推測しながら読みと、アフリカ大陸にある国「マダガスカル」になります。「加」をカルと読むのは、なかなかの難易度です。

こちらも斯を「ス」と読むと、意外と簡単にわかります。亜細亜のア、富裕のフ、汗はカン…。正解は「アフガニスタン」です。国名の漢字表記には、氷島(アイスランド)のように意味を重視しているものもありますが、今回の3国は当て字となっています。読めるとスッキリしませんか?

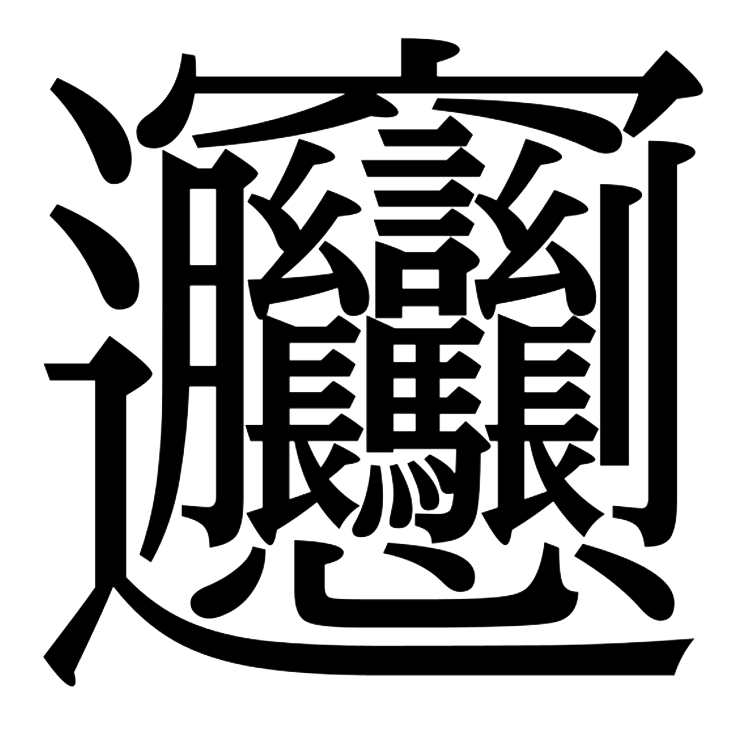

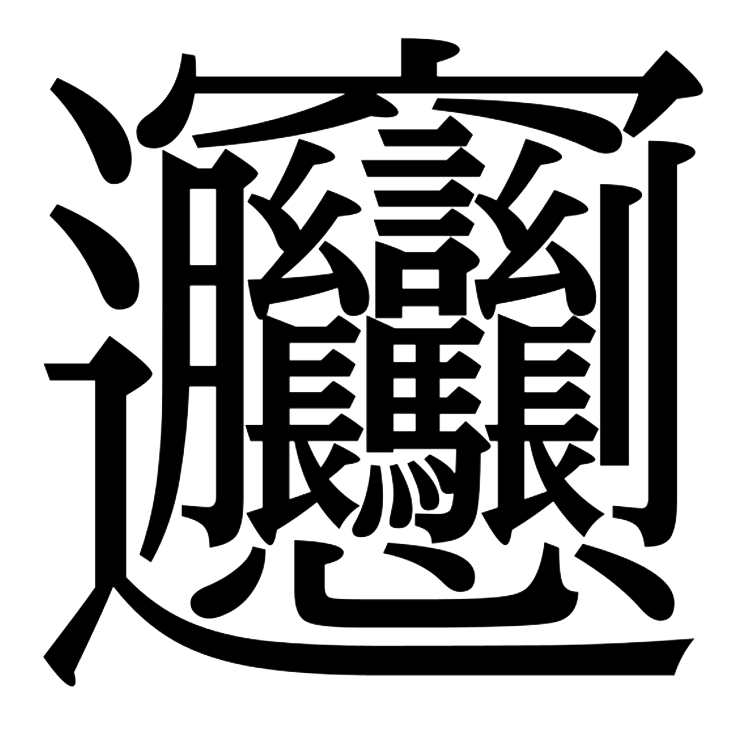

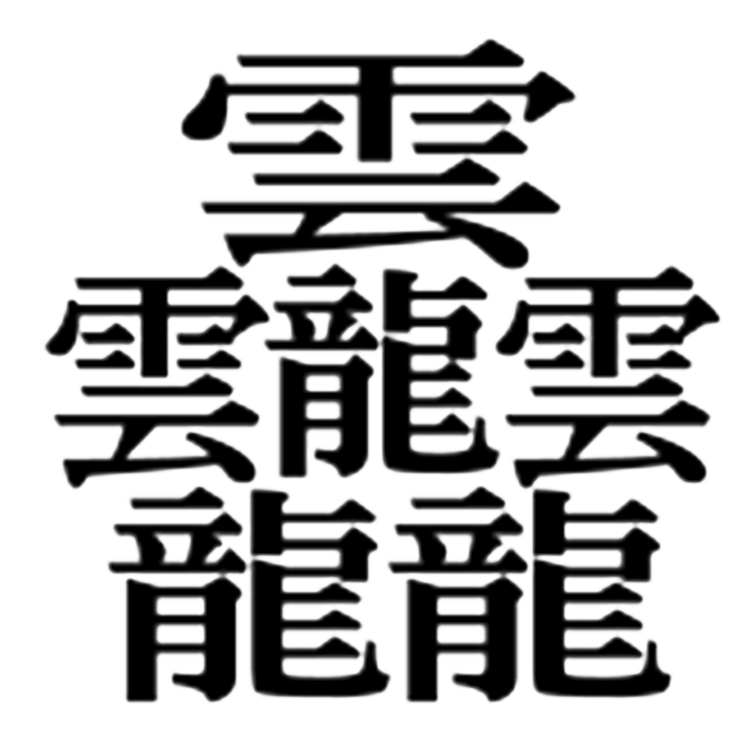

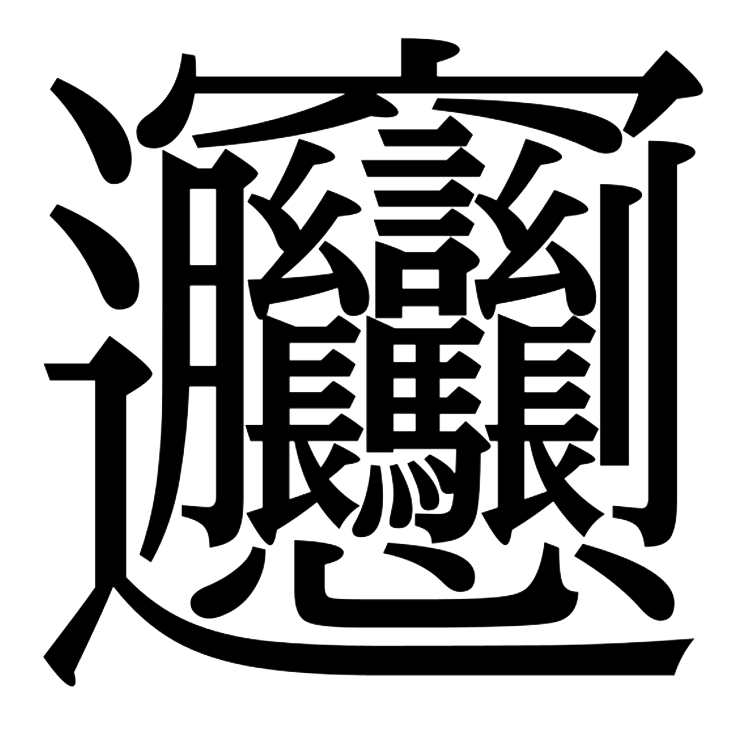

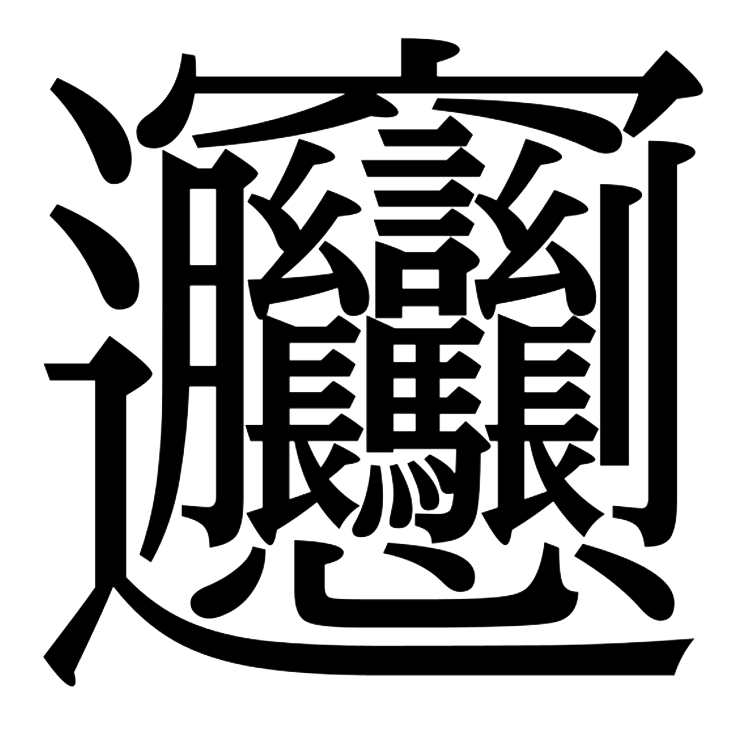

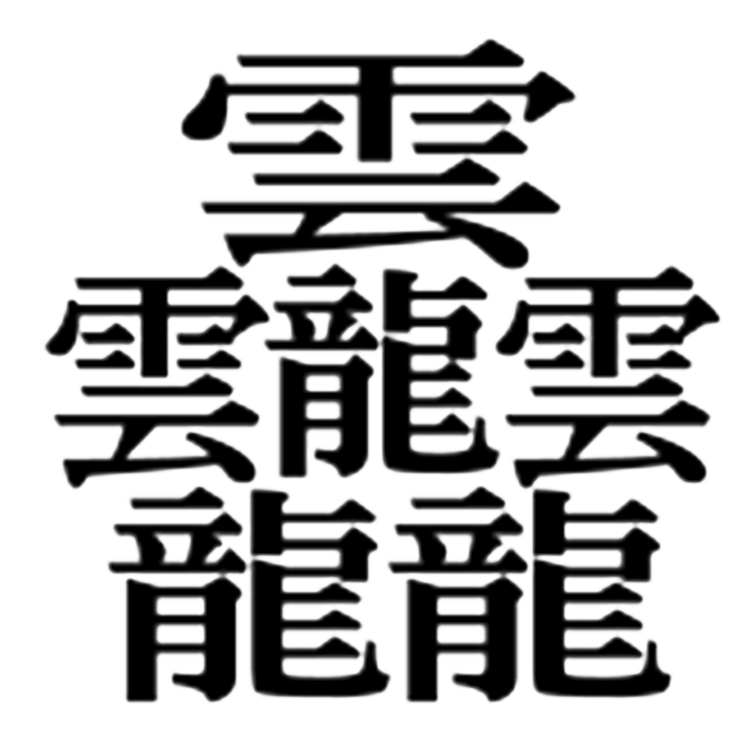

世界一画数が多い漢字は、龍を4つ組み合わせた𪚥(テツ・テチ)の64画だと言われています。意味は「言葉が多い」「おしゃべり」で、架空の生き物のリュウとは関係がないところが面白いですね。

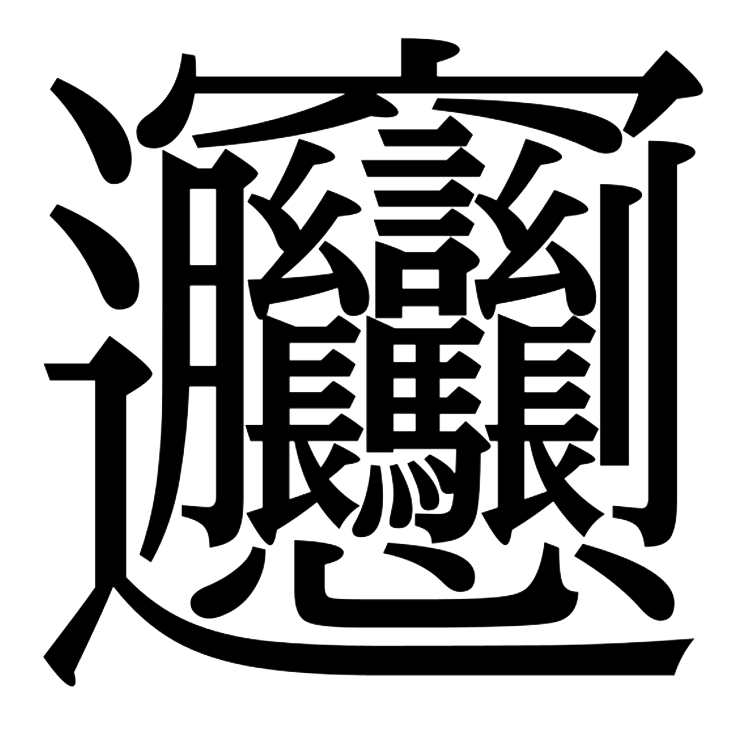

二番目に多いのは、麺(びゃんびゃんめん)ので58画。書けると一目置かれそうですが、残念ながら麺以外に使いどころはありません。

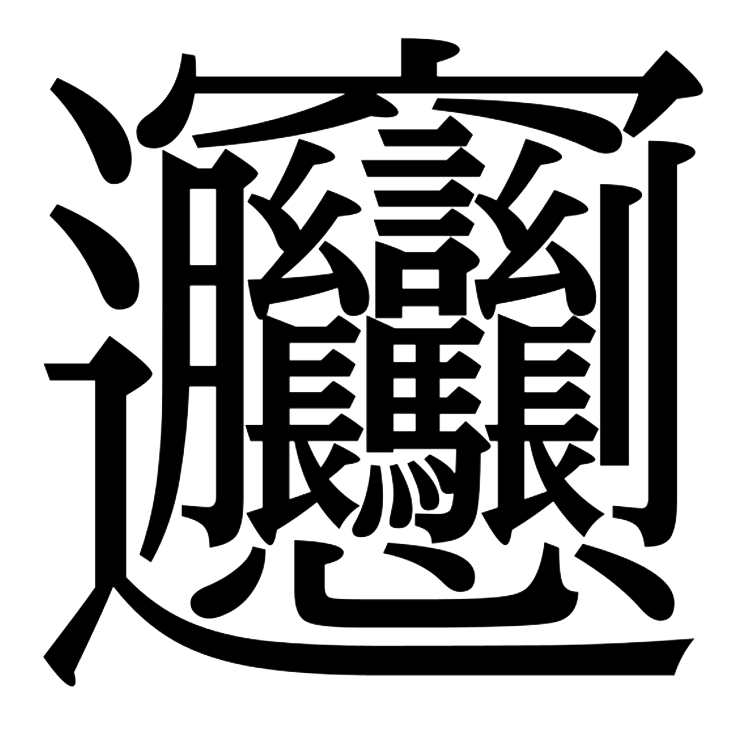

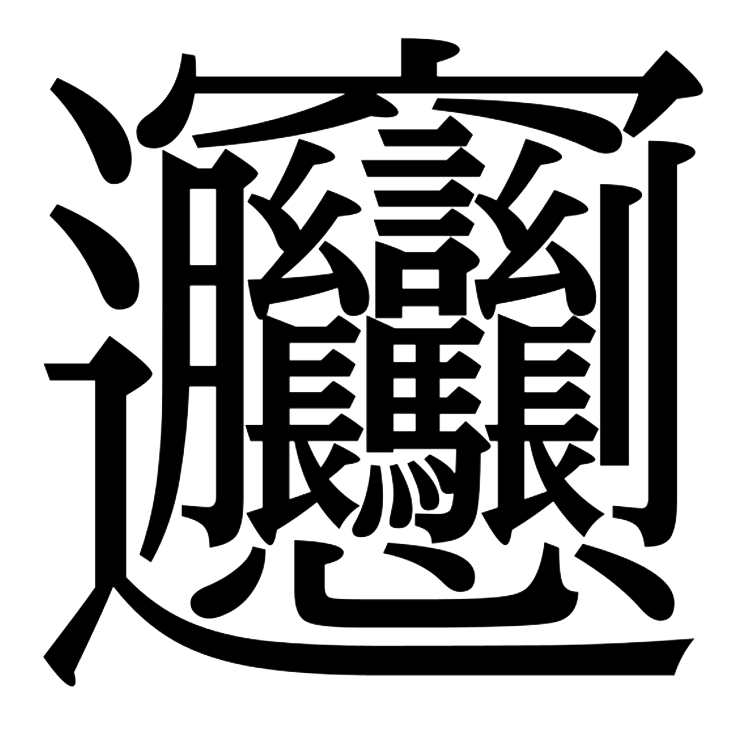

国字を含めると、世界一画数が多いのはの84画です。読みはたいと・だいと・おとどで、人名に使われるのだそう。ただし元々は1文字ではなく、䨺(タイ・デ)と龘(トウ)が合体して定着したのではないかともいわれています。たしかにタイ+トウで、読みの辻褄もあいますよね。も古い文献からは見つからず、歴史のある漢字ではない可能性があるそうです。あまりにも画数が多い漢字は使い勝手が悪いため、面白がって作られたり、2文字がくっついているだけだったりと、自然なものではないのかもしれません。ウェブ上でも、あまりにも画数が多い漢字は●のように見えて不便ですよね。この記事の「𪚥」「 」「 」、ちゃんと表示されていますか?

難読漢字の読み方クイズ、あなたは何問正解できましたか?難読漢字は意味・音・形など多方面から推理を楽しめるため、最高の謎解きといえるかもしれません。西洋由来のカタカナ表記の言葉に、意外な漢字表記が存在することも。気になる言葉があったら、ぜひ調べてみてくださいね。

漢字に興味のある方はこちら▼

雑学が好きな方におすすめ!▼

学生時代、漢字テストは得意でしたか?

テストのたびに、憂鬱な気分になっていた方もいるかもしれませんね。そんな方もご安心ください!

今回のクイズは、ビジネスの頻出用語や食べ物の名前など、身近な難読漢字だけを出題しています。

脳トレとして、話題づくりとして、ごゆるりとお楽しみください♪

第一章では漢字の歴史などをお伝えしますので、クイズだけやりたい!という人は目次から飛んでくださいね♪

目次

漢字についての歴史・基礎知識

漢字クイズの前に、漢字についての基礎知識をおさらいしましょう。ポイントを押さえておくと、クイズに正解しやすくなるかもしれませんよ。

漢字の起源

漢字は紀元前1500年頃、古代中国で作られたといわれています。現在確認できるもっとも古い漢字は、「甲骨文字」という動物の甲羅や肩甲骨に刻まれた文字群です。それでも漢字の誕生から300年後、殷(いん)の時代のものであり、世界で最初の漢字は何か、どのような発達を遂げて甲骨文字となったのかなどはわかっていません。甲骨文字のあとも幾度かモデルチェンジが行われて、現在の漢字の形となりました。

漢字が日本に入ってきたのはいつ?

漢字が日本に入ってきたのは、4~5世紀ごろです。ただし中国人と交流する都合上、1世紀には漢字の存在を知っていたのでは?と考えられています。日本最古の漢字資料は、埼玉県で出土した「稲荷山古墳鉄剣銘」です。471年のものとされ、「獲加多支鹵大王(ワカタケル大王)」などの文字が彫られています。

伝来当初は漢字の読み書きができる人は限られていましたが、経典などを読むために、漢字のスキルは欠かせないものとなりました。やがて日本中に広まり、漢字をもとにして平仮名・カタカナが誕生します。

漢字を使う国はどのくらいある?

漢字を使用する地域のことを「漢字文化圏」といい、中国と日本以外に、台湾・韓国・北朝鮮・ベトナムが該当します。しかし韓国ではハングル文字が主流であるように、漢字表記が衰退している地域も少なくありません。中国の漢字には簡体字と繁体字があり、中国国内でも地域によって漢字の形が異なっています。

漢字の種類

漢字には、さまざまな分け方があり、それぞれに種類があります。

おもな分け方と種類は、次のとおりです。

漢字の構成による分け方

例)山・川など

例)上・下など

例)休・明など

大半の漢字が該当します。

例)梨 (木+利)・校 (木+交)など

それ以外の分け方

例)躾・笹など

例)彁・妛など

意外と読めない漢字 ―社会人で知らないと恥ずかしい!編―

それでは、漢字クイズの時間です!

ビジネス書類やメール、きちんと読めていますか? ビジネスで使用場面の多い難読漢字を、クイズ形式でご紹介します。

月極

「げっきょく」と読みたくなりますが、月極は「つきぎめ」と読み、月単位での契約のことです。極には、現在よく使われる「きわみ」のほかに、「契約」の意味もあります。

代替

代替案を「だいがえあん」、代替機を「だいがえき」と読んでいませんか?正解は「だいたい」です。おなじ「○+替」でも「両替」はりょうがえなので、紛らわしいですよね。

稟議

漢字も意味も難しい「稟議」の読みは、「りんぎ」です。「稟」の本来の読みは「ヒン」ですが、稟議と書いた場合は「りんぎ」となります。ややこしいですね。

意味は、会社・官庁などで、会議を開催する手数を省くため、担当者が案を作成して関係者に回し、承認を求めること。

齟齬

一見難しく感じますが、漢字の右側に注目してください。「歯」の右側に、組織の「組」の右側と、人名によく使われる「吾」がついていますよね。齟齬の読み方は、「そご」。漢字の一部に注目すると、読める難読漢字もあります。意見や事柄が、くいちがって、合わないことやくいちがうことを意味します。

難しい漢字読み方クイズ ―一文字編―

日本で作られた国字には、頓智の利いた漢字がたくさん。いくつ読めますか?

俤

人の弟と書いて、「おもかげ」です。友人の兄弟を見て、「友人に似てるな~。おもかげがあるな~」と思ったこと、ありませんか?

遖

「遖」はあっぱれと読みます。一般的には天晴れと書きますが、「晴れている方角=お日さまのある南」ということで、遖が作られました。

萙

この漢字の読みは「くたびれ」。萙を上下に分解すると、「草」と「枕」になりますよね。草を枕にして眠るほど疲れている、ということです。

猋

犬が3つで「つむじかぜ」と読みます。意味は、「速く走る」「犬がたくさん走る」です。つむじかぜを巻き起こすほど走る犬、想像するとかわいらしいですね。

圕

「書」が囲まれているこの漢字は、「としょかん」。日本で中国人が作った漢字であるため、厳密には国字かどうか判断が難しいそうです。

日本では見かけない、意味が面白い漢字

今回は世界の漢字がテーマなので、日本ではあまり使われない、意味が面白い漢字もご紹介します。

裴

日本では裴徊(はいかい・徘徊と同じ)でしか使いませんが、中国では姓にも使用されています。意味は「ぶらぶら歩き回る」と「衣服の裾が長い」。このシチュエーションに漢字を与えたセンスに脱帽です。

「鼻声で話す」という意味。体調が悪いときでも、一文字で表せるから助かります。

猈

足の短い犬・首の短い犬を意味します。使い道が限られすぎていて面白いですよね。

難しい漢字読み方クイズ ―動物 陸の生き物編―

次の漢字クイズは、陸上で生活する動物の名前です!

樹懶

懶には「おこたる」「ものぐさ」という意味があります。樹でなまける動物ということで、ナマケモノです。

駱駝

駝は「袋状のこぶがある馬」という意味。こぶといえば、ラクダですよね。中国語でラクダを表す「駱駝」が日本に流入し、現在も使用されているのだそう。

羊駱駝

ラクダに羊毛が生えている様子を想像してみてください。ふわふわの毛が生えた、ラクダのような動物…。正解は「アルパカ」です。

動物がたくさんいる漢字?

先ほどご紹介した「猋」のほかにも、動物が3つ、4つと組み合わさってできた漢字はたくさんあります。

騳

馬が2つの「騳」は馬が走るという意味。

馬が3頭になるとややこしく、馬が横一列の「𩧢」は馬を走らせることを表します。

驫

一頭だけ上になる「驫」はたくさんの馬が走るさまという意味です。

羴

一方、羊が3つの「羴」の意味は、羊の生肉のにおい。急に肉になってしまってビックリします。

麤

鹿が3つの「麤」にいたっては、荒々しい・玄米などの意味を持つそうです。鹿は関係ないのですね。

難しい漢字読み方クイズ ―動物 海の生き物編―

海で暮らす生き物の漢字表記のなかから、水族館の人気者をクイズにしました。

海豹

豹はネコ科のヒョウ。海のヒョウで「アザラシ」と読みます。日本で大人気のゴマフアザラシの漢字表記は、胡麻斑海豹です。

海驢

驢はロバを意味します。海のロバは「アシカ」。アシカは葦鹿とも書きますが、こちらは当て字ですね。

海狗

狗はイヌ、とくに小さいイヌを指します。海のイヌは「オットセイ」。当て字で「膃肭臍」とも書きます。

海象

海のゾウは「セイウチ」。体が大きくて、ゾウのような迫力がありますよね。「海馬」とも書きますが、海馬は「トド」と読むことも。

海猫

ヒョウ、ロバ、イヌ、ゾウときたらネコは…!?と、ネコ好きの方であれば思いますよね。

海猫はシンプルにウミネコと読み、鳥の仲間です。ちょっぴりひっかけ問題でした笑

難しい漢字読み方クイズ ―鳥編―

世界各地に生息する、驚くほど美しい羽根を持った鳥たち。「色」が入っている鳥の名前、いくつ読めますか?

翡翠

ヒスイと読みたくなりますが、鳥の名前では「カワセミ」と読みます。「翡翠」はもともとかわせみの中国名です。宝石の翡翠は、かわせみのような美しさが名前の由来だそうです。

紅鶴

紅色の鶴と書いて、フラミンゴ。色と姿を想像すると、すぐにわかりますよね。

背黄青鸚哥

黄色と青色で、名前が「背(せ)」から始まる鳥といえば…?そう、セキセイインコです。

難しい漢字読み方クイズ ― 魚編 ―

翻訳はなかなか難しいものですよね。誤訳などにより意味が変わってしまった魚の漢字を集めました。

鮪

まずは簡単なものから。お寿司の定番「マグロ」です。ただし中国ではマグロではなく、チョウザメを表します。

鱓

魚へんに単純の「単」の旧字体で、「ウツボ」です。本来は「タウナギ」を表します。

鱶

「鱶」はフカと読み、日本では大型のサメの俗称として使われています。しかし本来は「干物」を表す漢字なのだとか。

難しい漢字読み方クイズ ― 食べ物編 ―

世界中には、おいしいものがたくさん。難しい漢字表記もたくさんあります。

果物時計草

使われている漢字は簡単なのに、まったく見当がつきませんよね。シンプルに「くだものとけいそう」と読み、パッションフルーツの和名です。パッションフルーツの花が時計のように見えることから、この漢字になりました。

甘蕉

果物からもう1問。正解は「かんしょう」で、バナナの漢名です。甘い芭蕉なので、甘蕉と書きます。

牛酪

牛酪の読みは「ぎゅうらく」で、バターのこと。マーガリンは「人造牛酪」と書きます。

中国では、バターは「黄油」、マーガリンは「人造黄油」だそうです。黄色い油、わかりやすいですね。

乾酪

牛酪によく似ていますが、こちらは「かんらく」と読み、チーズのことです。牛酪・乾酪の両方に使われている「酪」は、牛などの乳から作った飲料を意味します。

難しい漢字読み方クイズ ― 国編 ―

漢字を使用しない国の名前も、漢字で表すことができます。最後に、漢字表記が長い国名をクイズにしてご紹介します。

哥斯達利加

2文字目の「斯」は瓦斯(ガス)のように、「ス」と読むことがあります。そのあとの3文字を丁寧に読んでいくと…、中米の国「コスタリカ」です。最初の「哥」は日本では見かけない漢字ですが、歌・兄という意味があり、「カ」と読みます。

馬達加斯加

漢字の組み合わせが、コスタリカと少し似ていますよね。こちらも一文字一文字推測しながら読みと、アフリカ大陸にある国「マダガスカル」になります。「加」をカルと読むのは、なかなかの難易度です。

亜富汗斯坦

こちらも斯を「ス」と読むと、意外と簡単にわかります。亜細亜のア、富裕のフ、汗はカン…。正解は「アフガニスタン」です。

国名の漢字表記には、氷島(アイスランド)のように意味を重視しているものもありますが、今回の3国は当て字となっています。読めるとスッキリしませんか?

世界一画数が多い漢字

世界一画数が多い漢字は、龍を4つ組み合わせた𪚥(テツ・テチ)の64画だと言われています。意味は「言葉が多い」「おしゃべり」で、架空の生き物のリュウとは関係がないところが面白いですね。

二番目に多いのは、

麺(びゃんびゃんめん)の

麺(びゃんびゃんめん)の で58画。書けると一目置かれそうですが、残念ながら

で58画。書けると一目置かれそうですが、残念ながら

麺以外に使いどころはありません。

麺以外に使いどころはありません。

国字を含めると、世界一画数が多いのは の84画です。

の84画です。

も古い文献からは見つからず、歴史のある漢字ではない可能性があるそうです。あまりにも画数が多い漢字は使い勝手が悪いため、面白がって作られたり、2文字がくっついているだけだったりと、自然なものではないのかもしれません。ウェブ上でも、あまりにも画数が多い漢字は●のように見えて不便ですよね。この記事の「𪚥」「

も古い文献からは見つからず、歴史のある漢字ではない可能性があるそうです。あまりにも画数が多い漢字は使い勝手が悪いため、面白がって作られたり、2文字がくっついているだけだったりと、自然なものではないのかもしれません。ウェブ上でも、あまりにも画数が多い漢字は●のように見えて不便ですよね。この記事の「𪚥」「  」「

」「  」、ちゃんと表示されていますか?

」、ちゃんと表示されていますか?

読みはたいと・だいと・おとどで、人名に使われるのだそう。ただし元々は1文字ではなく、䨺(タイ・デ)と龘(トウ)が合体して定着したのではないかともいわれています。たしかにタイ+トウで、読みの辻褄もあいますよね。

難読漢字の世界へ飛び込もう

難読漢字の読み方クイズ、あなたは何問正解できましたか?

難読漢字は意味・音・形など多方面から推理を楽しめるため、最高の謎解きといえるかもしれません。西洋由来のカタカナ表記の言葉に、意外な漢字表記が存在することも。気になる言葉があったら、ぜひ調べてみてくださいね。

関連記事

漢字に興味のある方はこちら▼

雑学が好きな方におすすめ!▼